Non mi è difficile immaginare la faccia del giudice quando ha ricevuto i paper di Calex Legal, uno studio legale sito in Montreal, Canada. All’interno del plico di fogli consegnato vi erano le testimonianze e le lamentele di genitori esausti nel cercare di moderare la quantità di ore di gioco spese dai loro figli in Fortnite.

Il giudice, sicuramente un uomo maturo di cinquanta anni o più, leggendo di pericoli causati da un utilizzo spregiudicato dei videogames e del loro abuso da parte di giovani, ben poco tempo ci avrà messo per avviare il procedimento legale ai danni di Epic Games. Dopotutto i cinquantenni sono i primi a credere che i videogiochi siano in grado di “bruciare il cervello” ed alla fine noi tutti, credo, abbiamo dovuto confrontarci con parenti preoccupati della nostra relazione con il mondo videoludico.

Relativamente a questo, noi videogiocatori ci siamo sempre e fortemente opposti a questa tradizionale visione del videogioco: i videogames, dopotutto, stimolano il cervello rendendolo più reattivo, permettono la creazione di nuove reti sociali, svagano con spensieratezza e soprattutto non rendono violenti e tantomeno dipendenti.

Ma siamo davvero sicuri di essere certi di avere ragione?

Forse è vero che Fortnite in effetti non è come la cocaina in senso stretto, ma da videogiocatore incallito posso assolutamente affermare che equiparare Fortnite e qualsiasi altro titolo multiplayer e non alle droghe pesanti non sia un paragone così fuori dal mondo.

Ecco cosa ho da dire al riguardo.

UN RAVE TIRA L’ALTRO

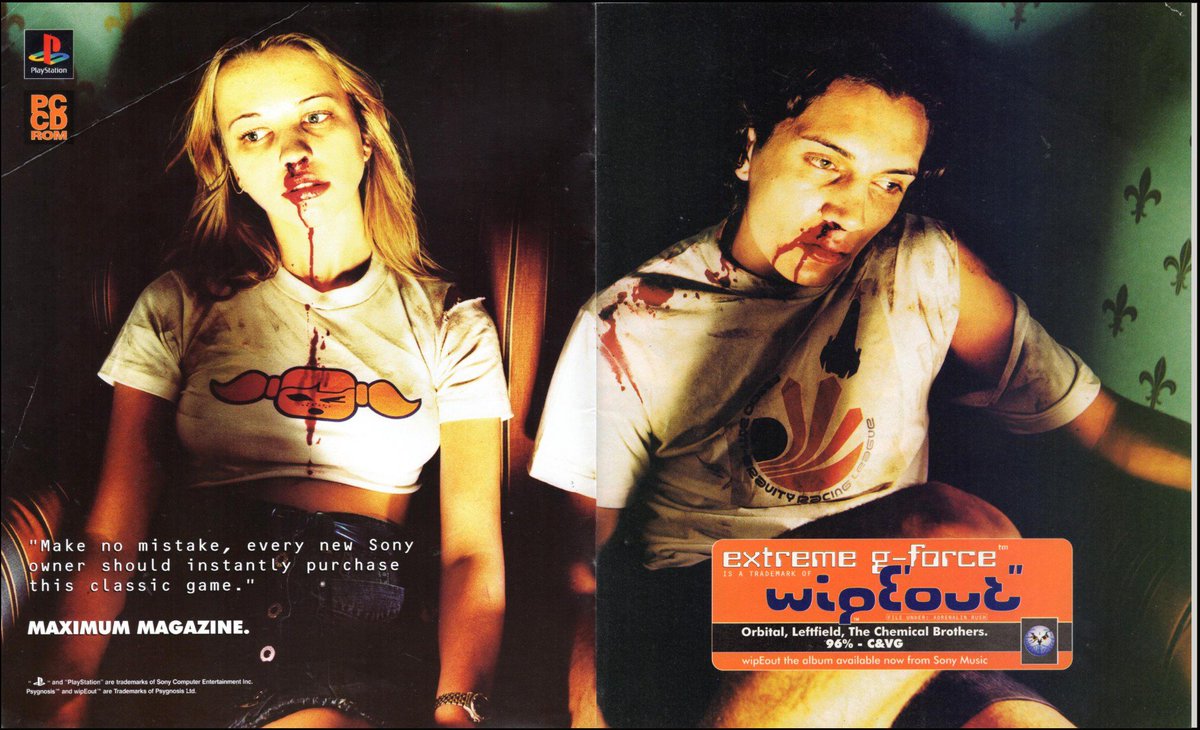

Quando iniziai a videogiocare il concetto di dipendenza videoludica era già ben diffuso tra i genitori di tutto il mondo. Preoccupati insomma che i propri figli potessero naufragare in un mondo fatto di pixel e tempo perso, molte erano le restrizioni imposte ai giovani videogiocatori dei gloriosi anni ‘90. Ma da dove proveniva questa folle idea che i videogiochi friggessero il cervello? Che ne siate sorpresi o meno, l’idea venne in mente a Geoff Glendenning, il leggendario boss del reparto marketing di Sony che venne incaricato di promuovere la neonata Playstation 1 in modo che si potesse distinguere dalla marmaglia di console che all’epoca inondavano il mercato. Per fare questo, Geoff decise di associare Playstation 1 e i suoi relativi giochi a quella che all’epoca era la cultura dominante: la cultura Rave. Iconica rimane la campagna di marketing del primo Wipeout la quale raffigura due ragazzi intenti a giocare al capolavoro corsistico di Psygnosis mentre, apparentemente, sembrano essere coinvolti in una overdose da eroina.

La campagna di marketing fu un grande successo e Ps1, come ben sappiamo, divenne ben presto la console più venduta di sempre, almeno fino all’introduzione di Ps2 e generazioni future. Ciò che sorprese del marketing di Sony fu la reattività del pubblico a identificarsi in quella cultura all’epoca bistrattata eppure così tanto popolare come quella Rave. Può sembrare strano, soprattutto oggi, che l’idea di Rave Party tra musica fracassona, droga e sesso libero potesse intrigare una intera generazione di videogiocatori a intraprendere una carriera videoludica. Ma non era tanto riconoscersi nell’attività Rave, piuttosto immedesimarsi in un contesto di trasgressione e mistero, le stesse sensazioni che alla fine provavano I videogiocatori dell’epoca. Se ci pensate, la comunità videoludica era percepita come un gruppo di sfigati che perdevano tempo davanti ad uno schermo (e ancor prima davanti a un cabinato). Videogiocare significava dunque rintanarsi in vecchie e buie camerette possibilmente con amici e alla larga da chiunque potesse interrompere il magico rituale videoludico con insensati giudizi e pregiudizi: il videogioco era qualcosa di cui vergognarsi e di conseguenza un’attività da svolgere di nascosto alla larga di sguardi indiscreti. Un concetto che se ci si ferma un attimo a pensare non è tanto diverso da quello dei Rave Party: feste lontane da tutti, organizzate in segreto in cui svolgere attività socialmente non accettate. In un contesto simile di fatti, videogiocare significava per giunta svolgere un’attività trasgressiva poiché contrapposta al volere morale di una società che vedeva nel videogioco un’attività pressappoco diabolica. E l’idea che I videogames fossero associati a qualcosa di così maligno come una overdose di eroina piaceva proprio per questo: racchiudeva il senso di un’attività ai margini della società, decadente e sovversiva e soprattutto critica nei confronti di un pubblico non giocante che alimentato da una campagna di marketing che faceva leva su stupidi preconcetti lasciava in pace i videogiocatori esattamente come una qualsiasi persona farebbe di tutto per stare alla larga da un drogato terminale.

Tutto questo giovava ai videogiocatori, poiché permetteva a questi ultimi di esprimere la propria passione all’interno di una piccola comunità che aveva il sapore di una sorta di fratellanza.

Se eri un videogiocatore, eri una persona alternativa e diversa, nonché degna dell’attenzione di ogni videogiocatore sulla faccia di questo pianeta. E l’idea di essere associati a dei drogati, dopotutto, piaceva e piaceva perché metteva quel brio, quel brivido che si prova nell’essere giudicati malamente per qualcosa che in realtà è del tutto innocente e dell’idea di continuare a farlo sbattendosene del giudizio altrui. Una mentalità puramente anni ‘90, insomma.

Ciò a cui voglio arrivare con questa introduzione è assodare l’idea che dopotutto ad aver alimentato l’idea che I videogiochi fossero pericolosi quanto la droga siano stati gli stessi videogiocatori e che I medesimi l’abbiano fatto per la volontà di esprimere un ironico dissenso nei confronti di chi, per davvero, vedeva nei videogames un problema sociale di rilevanza internazionale.

Tuttavia, va detto, qualcosa di vero c’era.

UNA VOGLIA MATTA DI PREMERE PLAY

Mi ricordo ancora che da bambino iniziai la mia carriera videoludica con una certa dose di timidezza. Ero tremendamente affascinando da quell’ammasso di pixel interattivi che mi si parava davanti agli occhi, ma allo stesso tempo ne ero anche intimorito. Suggestionato dalle potenti pubblicità dell’epoca ed un po’ anche dallo stigma sociale dato ai videogames, temevo che il mio rapporto coi videogiochi potesse sfociare in malattie mentali non meglio da me comprese. Eppure, in poco tempo mi ritrovai a passare una quantità interminabile di ore davanti alla mia prima Playstation. Mi ricordo come se fosse ieri la prima che superai le 4 ore di gioco consecutive alla Play: avevo sei anni e spesi quelle quattro ore giocando a GTA 2. Al tempo non comprendevo appieno I contenuti “violenti” della produzione Rockstar: io mi limitavo solamente a girovagare per Liberty City seminando caos e terrore. Eppure quelle quattro ore volarono come il vento e mi ritrovai a sera, all’orario di ritorno a casa dei miei genitori da lavoro, in men che non si dica. Ciò accadde nella casa di un’amica di famiglia dove passavo I pomeriggi sorvegliato da una persona fidata di mia madre. Costei possedeva una Ps1 che solerte mi permetteva di utilizzare a patto di dedicarmi poi a compiti e giochi “normali”. Quella volta però vi furono una serie di coincidenze che mi portarono a poter giocare a Grand Theft Auto 2 senza che nessuno mi avvisasse né dell’innapropriatezza del titolo (che all’epoca possedeva già il PEGI 18+), nè tantomeno della quantità di ore che stavo spendendo. Spaventato nel riconoscere di aver consumato ben quattro ore consecutive davanti alla Play, iniziai a temere che da lì a breve una forte crisi epilettica avrebbe compromesso per sempre la mia vita rendendomi infermo per il resto dei miei giorni. Ovviamente nulla di tutto questo accadde e rendendomene conto conclusi che non era vero che I videogiochi facessero male e che non vi era nulla di maligno nel spendere un quantitativo enorme di ore davanti alla Playstation. A posteriori però, mi accorgo che questa mia intuizione possedeva un valore intrinseco parecchio pericoloso.

Io sono sempre stato un bambino schivo e spesso isolato. La mia famiglia si trasferì in un nuovo paese quando io facevo la prima elementare e così dovetti cercare di inserirmi in un contesto sociale in cui tutti si conoscevano da tempo e che poco volevano socializzare con I forestieri come me. Una situazione parecchio sofisticata per un bambino di sei anni alle prese con una nuova comunità di bambini ed infatti, come si può presumere, non ebbi mai l’opportunità di inserirmi davvero tra le cerchie di amici già solide e formate. A riempire I miei pomeriggi dunque non c’erano sorridenti bambini, bensì videogiochi. Videogiochi che imparai a conoscere e ad amare, certo, ma che in realtà andavano a colmare il senso di malessere di un bambino che proprio non riusciva ad inserirsi nella comunità di riferimento. Ben presto, dunque, I videogames divennero l’unica mia opportunità di socializzare non con veri bambini, ma con storie e avventure che mi permettevano di esplorare la fantasia comodamente seduto sul mio divano. E se ne possono dire di ogni sulla poesia di confrontarsi con quelle grandi storie che alla fine grande mi hanno fatto diventare, fare retorica sulla magia dei videogiochi e sulla loro capacità di stimolare la mente e la fantasia. Ma oltre a questo, c’era il lato oscuro di questa attività. Ben presto infatti, per una serie di motivazioni legate all’isolamento, ad una percezione della realtà alterata, all’impossibilità dei miei genitori di comprendere appieno quello che stava accadendo, imparai ad abusare di videogames. Avevo bisogno di videogiocare, avevo bisogno di accendere la mia Play e giocare a qualsiasi cosa mi capitasse a tiro. Era diventato un bisogno primario come dormire o mangiare e semmai capitava quella giornata in cui non potevo relazionarmi coi videogames, diventavo nervoso e irriquieto, talvolta violento.

I videogiochi, nella mia vita, erano diventati come la droga: un mezzo utile per riempire un senso di inquietudine sempre più grande per ignorare problemi più grandi di me di una società ormai orfana di ogni qual senso di sana empatia.

Ovviamente I miei genitori intervennero più e più volte garantendomi poi un rapporto più sano coi videogames. Se dapprima tendevano a ignorare il mio rapporto coi videogiochi, col tempo capirono che era giusto farmi comprendere l’importanza di utilizzare lo strumento videoludico in termini più sani e corretti. Così, poco a poco, complice l’impegno dei miei genitori ed anche mio, imparai a gestire meglio il mio tempo coi videogiochi e allo stesso modo ad inserirmi pian piano all’interno del contesto sociale della mia cittadina.

Piaciuta la storiella a lieto fine? Sentivo il bisogno di narrare questa parte di me perché in comune con la storia di moltissimi videogiocatori a me coetanei e non. Nella mia storia infatti, si trovano tutti quei tratti in comune con tutte quelle situazioni di abuso da parte di una persona nei confronti di una determinata attività: isolamento, senso di vuoto, inquietudine e pochi controlli. Una situazione, la mia, condivisa da molti bambini della mia epoca e conseguente ad una società che all’improvviso ha iniziato a pretendere che entrambi I genitori dovessero lavorare per potersi permettere di poter mandare avanti una famiglia. Ed è proprio qui che si annidano I problemi, proprio in quei contesti dove si avvera quel cocktail di situazioni che porta un individuo debole ad abusare di una qualsiasi attività senza che nemmeno possa accorgersene e portando man mano con sè tutte quelle problematiche figlie proprio dell’abuso.

I videogiochi non sono di per sé cattivi, ma possono diventare motivo di abuso se vengono utilizzati da una persona resa debole da un contesto sfavorevole. In tal senso, l’abuso e la dipendenza da videogiochi diventano un fenomeno reale e per altro ben documentato. E’ inutile ignorarlo: io, voi, milioni di altri videogiocatori hanno sperimentato questa fase nella propria crescita e immagino che nessuno, a posteriori, ne sia fiero. Molti di noi hanno poi imparato a relazionarsi meglio coi propri videogames, ma nei tempi moderni, nell’epoca del “Black Capitalism”, c’è chi ha capito e ben compreso che queste situazioni sfavorevoli nella comunità di videogiocatori possono diventare una gallina dalle uova d’oro.

PER STARE BENE TI FACCIO STARE MALE

Se al tempo l’abuso di videogiochi era conseguenza di un contesto poco favorevole, oggi giorno le cose sono un po’ cambiate. Nell’era della monetizzazione a tutti I costi, l’idea di dipendenza è qualcosa di ambito da chi, con uno specifico prodotto, in questo caso videogiochi, deve a tutti I costi attirare nuovo pubblico e farlo rimanere lì. Lo chiamano “engagement”, ovvero la capacità di un prodotto di portare nuovo pubblico e fidelizzarlo nel tempo stesso. Tutti paroloni da businessman all’apparenza capaci di rendere la vita di, in questo caso, videogiocatori migliore e più ricca, ma la realtà è che dietro alle attività di “engagement” e “fidelizzazione” vi sono intrecci di tecniche di marketing e neuromarketig che mirano proprio a quella dipendenza che tanto dovremmo evitare.

In principio nessun videogioco, in termini sani, portava ad una vera e propria dipendenza. Alcuni, un po’ di altri, davano un senso di assefuazione che però, man mano, andava a scemare. Uno tra tutti Diablo 2, l’RPG di Blizzard Entertainment che prometteva grandi ricompense ai videogiocatori più dediti. Tuttavia, una volta ottenute le armi più potenti del gioco, poco vi era da fare se non disinstallare il proprio gioco non più preferito. Ma a oltre vent’anni di distanza dal leggendario secondo capitolo della saga dedicata al diavolo più famoso del videoludo, le cose sono cambiate parecchio.

Ricompense. Ecco: è questa la parola magica. Al plurale o al singolare non fa differenza: il nostro cervello ama le ricompense ed ama essere gratificato. Non importa se la ricompensa è reale o virtuale, l’importante è far sentire la nostra mente ricompensata, soprattutto dopo uno sforzo. All’epoca dei fatti, vent’anni fa, l’idea di ricompensa era ad uno stato prototipale e fine a sè stessa nel mondo videoludico: la gratificazione migliore era finire, battere il videogioco. Ai tempi dunque, Il senso di gratificazione veniva solleticato di rado e soltanto al faticoso raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Ma poi le cose velocemente cambiarono e cambiarono in fretta e furia con l’introduzione di concetti chiave per lo sviluppo videoludico di settima generazione. Dapprima arrivarono gli achiement su Xbox 360 I quali miravano a gratificare I videogiocatori ogni qual volta compievano un’azione particolare. Ricordo che all’epoca questo effetto ricompensa fu così forte da convincere milioni di videogiocatori a prediligere un gioco piuttosto che un altro in base alla quantità e alla qualità delle gratificazioni da parte degli achievements. Successivamente, lo stesso sistema venne implementato in videogiochi multiplayer come Modern Warfare 2, Battlefield e chi più ne ha più ne metta. Oggetti da sbloccare, titoli da vantare, statistiche da raggiungere, obiettivi da sbloccare: tutto divenne una corsa alla gratificazione più veloce e stimolante in un turbine di impegno e gratificazione che già manifestava I suoi lati più oscuri.

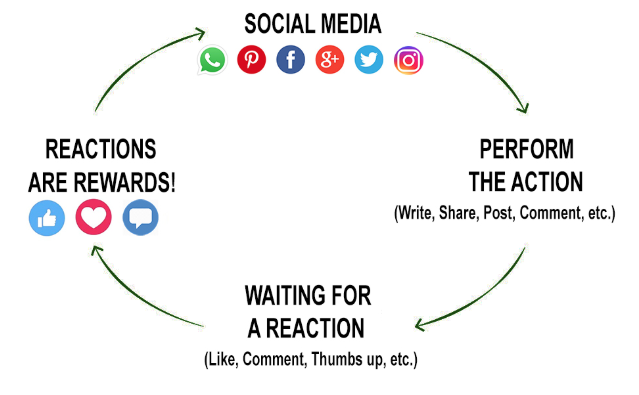

La nostra mente è infatti sempre alla ricerca di gratificazioni ed una volta che ne trova una fonte, ne vuole sempre di più. E’ la dopamina a fare il tutto, l’ormone del piacere che si attiva nel momento in cui compiamo qualcosa che ci fa sentire bene. E’ lo stesso ormone che si attiva per tutte quelle attività che ci provocano piacere: mangiare una pizza, ingurgitare cioccolato, fare sesso, consumare alcool, fumare sigarette, sbloccare un achievement. E non è un male che una risposta dopaminica avvenga nel nostro cervello: è uno stimolo che ci spinge verso qualcosa che a quanto pare ci fa stare bene e che dunque sarebbe bene continuare a fare. Ma il problema di questo archibugio dell’evoluzione umana è insito in un bug di sistema che non riesce pienamente a riconoscere qualcosa che ci fa stare davvero bene, da qualcosa che invece ci può lentamente trascinare in un abisso di abuso e assuefazione.

La dopamina provoca dipendenza e qualsiasi risposta dopaminica porta, alla lunga, assuefazione e dunque abuso. Il bug di sistema si evidenzia nel fatto che questo processo chimico che avviene all’interno del nostro encefalo può essere utilizzato “facilmente” contro di noi. Social Network, televisione, pubblicità, videogiochi: nell’epoca del capitalismo nero, del fatturato a tutti I costi, avere in squadra un esperto di neuro-marketing permette di innescare situazioni di impegno/ricompensa per lentamente portare ad uno stato di dipendenza e assuefazione. E questo non accade per principi morali legati a qualche setta di governatori mondiali legati a piani complottisti, bensì per puro, semplice e spudorato guadagno.

Facebook crea costantemente risposte dopaminiche per portarti a utilizzare costantemente il social network e permetterti di venderti più pubblicità possbile. Le notifiche sullo smartphone innescano una risposta dopaminica che va pian piano a farti diventare dipendente dal telefono per il motivo analogo. E videogiochi come League of Legends, Fortnite, ma anche Call of Duty, Fifa e più di recente Geshin Impact, sono deliberatamente progettati per costantemente bombardare il giocatore con risposte dopaminiche e innescare lentamente un processo di dipendenza.

Non è soltanto una questione di lootbox, non è soltanto gioco d’azzardo esplicito o subdolo che sia. E’ riuscire a creare un prodotto che porti il giocatore a provare piacere a intervalli irregolari per portarlo man mano a giocare sempre di più e contestualmente a spendere più denaro rimandando la risposta dopaminica a tempistiche sempre più lunghe. Il tutto potenziato da infrastrutture progettate per non farti stare bene. I titoli prima citati portano artificialmente il giocatore in un turbine di frustrazione e annichilimento che alternativamente viene spezzato da piccoli piaceri che portano il videogiocatore a sperare di poterne ottenere presto di altri.

Le loosing queue vi dicono qualcosa? Da sempre negate dagli sviluppatori di giochi multiplayer, consistono nel porre il giocatore in partite matchmaking dove probabilmente vi sarà un esito negativo. Perdi una, due, tre o anche quattro volte di fila e il tuo morale sarà a pezzi. Ma poi magicamente arriva la ricompensa: un premio improvviso, o una ricompensa calcolata (come nei pass stagionali), il concetto non cambia. “Sono un perdente, ma almeno ho vinto qualcosa e questo qualcosa mi fa stare bene, perciò continuerò”; e via a spendere ore su ore in un gioco multiplayer sperando che qualcosa cambi, ma che alla fine mai cambierà perché progettato per non cambiare.

Ed alla fine ti ritrovi solo, in una stanza buia e sporca, lontano da tutti, inquieto e irrequieto e così concentrato a cacciare il prossimo premio da dimenticarti pure di andare in bagno per defecare.

IN CONCLUSIONE

La dipendenza da videogiochi è reale ed assume forme assai diverse tra loro. Ma se un tempo l’abuso di videogiochi era figlio di un contesto sfavorevole, oggi le cose sono assai diverse. Gli sviluppatori dei videogames più famosi hanno infatti capito come sfruttare le nostre debolezze contro noi stessi per convincerci a passare sempre più tempo nei loro server per trovare gratificazioni sempre più grandi. Un sistema creato per stimolare risposte dopaminiche a comando e che non importa che le ricompense siano casuali (come nelle lootbox), o calcolate come nei Pass Stagionali: il concetto non cambia e il circolo vizioso rimane lo stesso. Esperienze fatte per essere costantemente frustranti, punteggiate qua e la da ricompense che improvvisamente ci fanno stare bene e supportate da suoni e colori che ci fanno percepire il premio come qualcosa di prezioso. Jingle dedicati per I premi più ambiti, bagliori dorati per gli elementi più rari, personalizzazioni garantite per I giocatori più bravi. Ma nel frattempo non ti accorgi di non star più rispondendo al telefono. I tuoi contatti sociali sono annullati, la birretta al bar sotto casa è un lontano ricordo. E così come anche la cena.

Sono ormai quattro giorni che continui a giocare per ottenere l’arma più ambita del gioco che puntualmente diverrà la meno ambita quando uscirà la nuova stagione multiplayer.

Quattro giorni di sudore costante davanti al tuo videogioco preferito. Quattro giorni che il tuo corpo ti sta dicendo che devi mangiare, andare in bagno, bere e in qualche modo vivere. Quattro giorni che costantemente ignori I tuoi bisogni per qualcosa di più grande: l’arma più forte di sempre, quella con il bagliore dorato, con la musichetta personalizzata e l’animazione di urlo…

IN FINE..

Sono sinceramente schifato da quello che sta accadendo nel moderno universo videoludico. I videogiochi dovrebbero attrarre per la loro qualità e non raccattare pubblico drogando di dopamina giovani e adulti. Il rapporto coi videogiochi deve rimanere sano, ma anche I videogames si devono proporre in modo altrettanto adeguato. La dipendenza da videogiochi esiste ed esiste anche la dipendenza da videogiochi indotta e costruita artificialmente. A mio parere è intollerabile pensare che gli sviluppatori costruiscano esperienze con armi psicologiche puntate contro la nostra mente: ha davvero senso giustificare tutto questo con ottusa miopia? A mio parere no. E’ pericoloso e non è salutare per nessuno e credo che sia arrivato il momento di prendere posizione e iniziare a pretendere videogiochi che non scommettono contro le nostre debolezze.

Una riflessione, in tal senso, è dovuta.